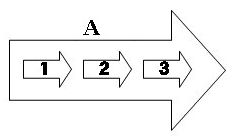

04/11/26配信 051号舞台に出る前に、俳優はその【与えられた環境】と共に【目標(課題)】を持っていなければならない。 これはワフターンゴフの言葉で、『役の人物』としての立場と『役を演じる俳優』としての立場の双方に対するものなのですが、どちらかというと『役を演じる俳優』としての立場により近いニュアンスです。 同じ事をK.Sは『役の人物』寄りの立場で、 舞台に出る前の俳優は、自分は誰で、どこから来たのか、そこで何をするのか、そしてそれは何の為なのかを知っていなければならない。と云っていますが、つまるところは同じ教義です。 尚、『俳優のコンディション』というのは【想像力】【目標】【(内的及び外的な)行動】【真実の感覚】【交感】等のすべての要素(エレメンツ)を含んだ『【創造的状態】のコンディション』を指します。 内容が少し先に進みすぎますが、この事に関してはK.Sも俳優修業の『内部の創造的状態』の章の最後で次のように触れています。 概していうと、俳優の内部の創造的状態の力と持続性という性質は、彼の目標のサイズと重要性に直接比例して違うものなのだ。同じ事は、彼の目的を達成するのに使われる装備についても云うことが出来る。 さて、今回も感覚的に分かりやすいように、これを図にしてみましょう。 左が基本図で、右は「違った目標を持った場合」のイメージ図です。 行うべき行動の単位としては、1〜3が、そしてそれらが纏まったAが同じでも、役の人物としての目標が違うと最終的に出来上がるものは違ってきます。 ここではそれを色の変化で表し、また一色の変化しかのせていませんが、これは様々な色に変化する可能性があるわけです。

下の図は、不明確で漠然とした目標しか持てない場合のイメージ図で、結果もぼやけた頼りないものになります。

さらに与えられた環境や役作り(性格描写)の違いなどが加わると変化の幅も大きくなります。 1〜3の小さい矢印、そしてもう少し大きなAという矢印自体にも変化があらわれます。 例えばこんな感じです。

そして上演様式や表現形式、作風、作品のタッチ・トーンなどと呼ばれる要素が加わると、更に変化の可能性は広がります。 下の図はそれらをイメージしたものですが、しかし最終的な形態がどんな形になるにせよ、そこにもし1〜3という単位(若しくは行動)が要求されるならば、それらはそこに存在しなければならないという事になるのです。

|

04/12/08配信 052号私は俳優に向かってこう云います。「演じなさい。そして先に進みなさい。前の課題は新しい課題の中に溶け込んで、もはや必要でなくなっています。次の断片に移りましょう」# 括弧内はメルマガでは省略しています これは芸術座の演出家や俳優達との会談の中でのK.Sの講話で、実際には【感情及び行動の論理(ロジック)】と【貫通行動】【超課題(超目標)】について触れたものなのですが、その規模こそ違えど、そこに含まれる真理は【単位と目標】に含まれるものと同じです。 貫通行動や超目標、潜在意識については今は置いておき、今回は前回のイメージ図を、もう少し具体的な例を挙げて解説していきましょう。 今までの「見知らぬ部屋で、急に暗闇になったら…」という例は無意識的・本能的要素が強いので、もう少し意識的な行動の例を取り上げましょう。 (1)材料を揃える (2)調理する (3)盛りつける という小さな3つの矢印からなる、(A)料理を作る というもう少し大きな矢印で表されたエクササイズがあるとしましょう。 さて、このエクササイズを演る場合には【与えられた環境(前提条件)】が決められていないので、実に様々な演り方が存在します。 しかし前回の言葉のように、俳優は「何のために、何をするのか」をはっきり理解していなければなりません。 逆に云えば、どの演り方を選ぶにしても、結果がそうなるような前提条件を創り上げていなければならないということになります。 この場合には「何をするのか」は既に決まっているので、「自分はどんな人物」で、「自分を取り巻く状況はあれこれ」で、「しかじかの理由」で自分はそれをする、というようなものが必要になってきますし、それらによって1〜3の行動、そしてAという行動に反映されるものが変わってくるのです。 一例をあげれば、 (イ) さっさと仕事を片付け、出掛けたいお手伝いさん (ロ) 誰かの誕生日に懸命に料理を作る、料理の不慣れな人 (ハ) 家族の快気祝いに腕を振るうおかみさん (ニ) 料理コンテストの決勝を争う名料理人 (ホ) 料理に毒を盛って、誰かを殺そうとしている人 等々と前提状況(若しくは表現しようとするもの)が違ってくれば目的(目標)も違ってきますし、その理由(動機)も違うでしょう。 また、それらの程度(どのくらいそれを欲しているか)の違いもあります。 更に、自分(役の人物)やその行動の、性格・性質・職業的条件・時代・地域・社会状況・習慣・宗教観等の見地からの要素が加わると、変化の可能性はまた大きくなるでしょう。 それらのコンビネーションによって1〜3の行動の色合いはまったく違ったものになりますし、必然的にそれらが纏まったAという行動の色合いも違ってきます。 (イメージ図では下から2番目の、同じ形だけれども色使いが違う矢印で表しています) そして上演様式や形式の違い(TVやフイルムの違いといった、メディアの違いも含めて)、【戯曲の構成要素としての単位】の違いが加わると、それこそそのバリエーションは無限とも云えるでしょう。 (イメージ図では一番下の、矢印の形(形式・様式)が大きく変化した幾つかの例で表しています) 以前ひとまず忘れて話を進めてきた【戯曲の構成要素としての単位】が、やっとここに来て【身体的行動の単位】と直接結びつくのですが、スペースの都合上、この続きは次回にしたいと思います。 |

04/12/24配信 053号演劇においても生活においても、感情は一つである。ただその感情を表現する手段、手法が異なるのだ。 今回の配信はクリスマスと来年の干支に因んで…、と云うわけではないのですがトリの話でした。 これはワフターンゴフが弟子達との会話の中で自然主義と様式主義について述べたものの一部で、本来は『役の創造のための仕事』や『創造した役の、表現のための仕事』に属するものなのですが、前回の補足解説の続きとしては最適なのでとりあげてみました。 尚、ワフターンゴフはこの後、K.Sとメイエルホリドの方向性や演出作品に対する辛辣な批評を述べていますが、ここでは割愛させていただきます。 さて、前回の例を元に、【身体的行動の単位】と【戯曲の構成要素としての単位】との関係から調べていきましょう。 俳優修業では、 分割の技術は比較的簡単である。諸君はこう自問するのだ。「戯曲の核心 ── それがなくては戯曲が存在しえないものは何か?」と教え、目標に名前をつける際には生徒の示した『母性愛』と『狂信家の義務』に対して、 君は目標ではなく、単位に名前をつけようとしている。この2つはまったく別物だ。第二に、君は目標の意味を名詞で言い表そうとしてはならない。名詞は単位に対しては用いることが出来るけれども、目標にはいつでも動詞を用いなければならない。と教示していますが、これこそが【戯曲の構成要素としての単位】となります。 つまりここでは『母性愛』と『狂信家の義務』という2つの構成要素とそのぶつかり合い、その葛藤から生まれるものが『ブランド』という戯曲のテーマであると定義したわけです。 同じように例題の【戯曲の構成要素としての単位】を見つけだせばいいわけですが、残念ながらこれは単純なエクササイズなのでそういうものはありません。 そこで逆の考え方をしてみましょう。 もしこれが、ある完成された戯曲の一部を抜き出したものだったら、ということです。 単純で分かりやすい例をあげましょう。 (I) 「インディジョーンズ」シリーズのような、アクション娯楽作品の場合 (II) 「初恋の来た道」のような、純愛ドラマ的なものの場合 (III) 多くのヒッチコック作品のような、サスペンスものの場合 (IV) B級オカルト・ホラー作品の場合 (V) 「おいしんぼ」のような、料理や料理手法にかなり重点が置かれたものの場合 等々です。 (I)の場合には、秘境で野宿をする主人公達の食事シーンとして描かれるならば、その秘境のすごさだの、そこで食材を用意する大変さだの、登場人物の豪快さだのトボケ振りだのといった要素が関わってくるでしょう。 そういうものが、その作品をアクション娯楽作品として成り立たせるわけです。 同じように(II)の場合には主人公の生活の貧富の程度だとか、その土地の自然の厳しさや豊かさ、そして彼女の愛情や健気さがこの作品の構成要素となるでしょうし、更には、このほぼ全編ともいえる回想シーンと現在の時制との対比が、人の生涯だの、時の流れだのといった、この作品の深みとも関係してくるわけです。 (III)の場合はサスペンスで必要なハラハラドキドキの感覚が要求されるかもしれませんし、(IV)の場合にはそれがもっと強くなったり、あるいは不気味さやおぞましさが要求されるかも知れません。 (V)では、出来上がる料理の見事さやおいしさを表現するもの、また料理手法自体の解説的な部分も要求されるかも知れません。 これらの構成要素はその作品をそう在らしめるために必要なものであり、また逆に云えば、不必要な要素が入ってくると、作品を壊してしまったり作品自体の性質を変えてしまったりするという事になります。 『初恋の来た道』の料理シーンにサスペンスの要素が入ったら作品を台無しにしてしまうのは当然の理ですね(^^; そして、その構成要素の強さの度合いによっても芝居は変わってきます。 (1)の例で云うと、秘境のすごさを強く出すならば登場人物の豪快さは背景に押しやられるでしょうし、コメディの要素を強く出すためにおとぼけ振りに重点を置くなら秘境のすごさは薄れるかもしれません。 また(I)の場合には、(A)料理を作る という単位の中でも、(1)材料を揃える が強調されて他の2つが弱められ、(III)や(IV)の場合には、次のシーンへのつなぎ方・緊張感の高め方として、(3)盛りつける が、より強調されるかも知れません。 そんなわけで、【戯曲の構成要素としての単位】は【身体的行動の単位】と密接に結びつき、その色合いや割合を変える(支配すると云った方が正確かも知れません)わけです。 次に、様式や形式の要素について少し触れましょう。 これは今までに述べてきた『構成要素』と『作品のジャンル分け』的なものの影響が分かっていればさほど難しくないと思います。 或る題材を作品化するには、それにもっとも適した様式や形式が求められます。 時にそれらは、タッチとか、トーンとかと呼ばれるのですが、つまり作り手側は、それぞれ最良の(と思われる)形式を探し求め、それをもって表現するわけです。 これは俳優レベルで云えば「役の形象化」において、作品の形式に則した演技の形式(作品の方向性に則した演技の方向性)を見つけだし体現することが必要になります。 文字にすると難しく聞こえますが、先ほどの「違う『構成要素』が入ると作品を壊す」と云うことと同じです。 例えば、シリアスなサスペンスドラマに必要以上のコメデイ要素を加えれば「コメディタッチのサスペンス」となり、更にそれが強まれば「サスペンス風コメディ」になるわけです。 これらはどれが良いとか悪いとかではなく、本来どれを目指していたか(作品自体はどういう方向性なのか)が問題になるわけで、それに合致しないもの(その許容範囲外にあるもの)、それを損ねるものはダメな演技となるのです。 これをもう少し大きなくくりで分けると様式という事になります。 様式とは簡単に云ってしまえば或る世界の約束事とかルールのようなもので、例えばミュージカルや仮面劇、物云い中心の朗読劇や身体表現のみの無言劇、あるいは人形劇も、劇芸術の中での様式といえるでしょう。 それらの世界ではそれらの様式がルールなので、ミュージカルで急に歌ったり踊ったりするのはおかしい等という発想はナンセンスなわけですが、俳優側からすれば、ある表現様式を要求されたらそれが出来なければならないと云うことになります。 歌って踊るシーンでは歌って踊らなければならないし、動きたくても物云いだけで伝えなければならない朗読劇では、そのようにしなければならないというわけです。 (余談ですが、これ↑、やらせてみると動けもしないのに、「台詞だけで表現するのは難しい」などと宣う声優志望者の多いこと多いこと。どうにかならんかなぁ…) またメディアの違いによる表現形式の違いという場合もあります。 例えば「うつむいて何かをしている時、背後で音がする。驚いて振り向く」という芝居があったとしましょう。 戯曲の構成要素や役作りなどがすべて同じだとしても、舞台なら劇場の大きさや効果音の有無、照明の当たり具合(舞台上の明るさ)、その時の観客の状態によっても芝居が変わります。 映像ならキャメラの位置や、移動や、パンやズームの有無、カット割りによって変わってきます。 (その芝居全体を複数カットで撮るならば、驚いた表情の変化をどのカットでどのように使うか等という事です) このように、同じ【身体的行動の単位】であっても、それが【戯曲の構成要素としての単位】を含めた様々な要素の影響でまったく違った形をとり、色合いを帯びることを表したものが前回のイメージ図の最後の3つです。 同じ鶏でも、調理の仕方と出し方によってまったく様相が変わる、というわけですね。 |

05/01/13配信 054号俳優に、舞台へ出て、そこにいる権利に対する信頼を与えるものは目標である。# 括弧内はメルマガでは省略しています 始めにお詫びと訂正です。今回配信号のナンバーが053号となっていましたが、054号の誤りです。お詫びして訂正します。 さて、今回の言葉は俳優修業の中で、あるエクササイズの後での教師の言葉を通して正しい目標の性質を定義したもので、以下のように続いています。

そしてこの後に、これも本当によく有ることなのですが、 演劇で広く行われていて、機械的な芝居へ導く、ただのモーターである危険な形の目標に対しては、警戒したまえ。 と、警告しています。 尚、本文中に「そこにいる権利」と云う言葉が出てきますが、これもK.Sのよく使う云い回しで、『俳優が役の人物の生活を獲得し、体現している状態』とでも云えばいいでしょうか。 つまり、戯曲にそういう台詞が書いてあるからそれを口にするとか、ト書きに退場と書いてあるから退場するというのではなく、役の人物として本当にその台詞の必然性を感じているからこそそれを口にし、本当に何らかの動機や目的を感じて、何かをするために、どこかへ行くために退場する、と云うような意味になります。 |

05/01/28配信 055号目標には3つのタイプがあるのだ。外的、若しくは身体的なタイプと、内的、若しくは心理的なタイプと、それから不全心理的なタイプとである。 今回配信した言葉の前半部分は【目標】を便宜上分類したもので、K.S自身もこれらの解説の直後に、本来の俳優の活動という見地からはこういう分類の仕方を否定しています。 云ってみれば、これらの分類は俳優養成において何が良くて何が悪いかを検証する為の極端な分類法なのですが、実際の現場、特に芝居の初心者の間ではその悪いものの方に走りがちなので、少し研究してみましょう。 中略部分では『ある人物(A)が部屋に入ってきて、部屋の中にいる人物(B)に挨拶し、握手をする』という簡単なエクササイズを例にしてこれらの分類を解説していますが、要約すると次のようになります。

この1のタイプが悪い例で、これはト書きに「A、ドアを開け部屋に入ってくる。頭を下げ挨拶をし、Bの手を取る」と書いてあるからそのようにする、という事になり、役の人物としての行動の目的は無く、ただ「俳優として、ト書きを実行すること」だけが目的となります。 しかし通常は、Aという人物としての何らかの目的があって「この部屋に来てBと会っている」わけですから、そこにはやはり何らかの人間的感情があるのが普通です。 与えられた環境の中でしっかりした役作りが出来ていて、相手役との正しい関係が成り立っていればそれらは自然に行動に反映されるのですが、それが2のタイプという事になります。 つまり、Aの行動は「多大にと云うほどではない(=不全)」けれども、彼の心理状態に影響されている、という事で、これも極端な例ですが、敬愛の念を持っている場合と敵意を持っている場合では、当然挨拶の仕方も握手の仕方も変わってくる、という訳です。 (勿論これらにも例外はあり、或る特殊な役や特殊なシーンでは1の場合のような「無関心」とか「無表情」とか、あるいは「放心」と云ったような芝居が要求される場合がありますが、それはあくまで例外です。 また2の場合でも、それらの感情や心理をストレートに出すのか、それを隠してわざと違ったように振る舞うのかという問題がありますが、それもここでは別問題です) 3の場合には、彼の心理状態や感情が彼の行動に与える影響はより大きなものになります。 俳優修業ではそれを、 昨日、私と君とが喧嘩をした。私が君を公然と侮辱したのだ。今日二人が会ったら、私は君のところへ行って手をさしのべたいと思う。この身振りで、私は、確かに私が悪かった、どうかあの事は忘れてくれ、と詫びが云いたいのだという事を示すつもりなのである。昨日の敵に手を差し伸べるという事は、なまなかの事ではない。それが出来るまでには、私はよくよくそのことを考えて、多くの情緒を経験し、それを克服しなければならないだろう。これが、我々の心理的な目標と呼ぶものなのだ。と解説し、 目標についてもう一つ重要な点は、それが信じうるものである上に、俳優に対して引きつける力を持っていて、彼にそれを実行したいという気持ちを起こさせるものでなければならないという事である。この牽引力が、彼の創造的意志に挑みかかるものなのだ。と続けて、前回記した『目標の定義』の幾つかを強調しています。 そして更には今回の配信分にあるように、目標の発見からそれを本当に自分のものにするための道のりの険しさを綴っていますが、「稽古でそれにかかずらうのではなく、そういう作業は自分自身で消化し、それを携えて稽古に参加できる俳優集団を持ちたい」と云うのが本当のところでしょう。 |

|

|

|