04/03/19配信 031号単に新たな緊張を引き起こすだけの「集中のための集中」などは無意味である。 観客の磁力から逃れるためには舞台上の興味ある対象への注意の集中が必要である、と云うのが前号の言葉ですが、俳優修業ではそのためのエクササイズとして、まず【注意の焦点】について触れています。 これは、暗い部屋の中のある一点にスポットライトなどの明かりを投光する事により、光のあたらない暗い部分と照らし出された明るい部分の対比が、人の注意力を照らし出された部分に集中しやすくすると云う現象を利用した「ある対象への注意の集中」の訓練法です。 実際にスポットライトを使うか使わないかは別としても、限定された狭い範囲の中で装飾品だとか絵画だとかに注意を集中し、行動するエクササイズは、K.Sやワフターンゴフの流れを汲む研究劇場ではかなり行われていたようです。 このエクササイズでも、例えば『ある対象を見る』場合に、『見る振りをするのではなく、本当に見る』事が重要だと、繰り返し説かれています。 つまり『見る』という行為は、例えば対象物を観察し分析するとか、言葉のあとに、言葉では伝えきれないような意志を送り続けるとかという行動でなければならないと云うことです。 但し上記の訓練も、スポーツで云えば筋トレとか柔軟とか心肺機能の強化といった基礎体力の訓練のようなもので、注意力・集中力を高め、持続力を増す訓練にはなりますが、これ自体が直接的に演技に於ける「注意の集中」の代わりになるものではありません。 (もちろん注意力・集中力とその持続力が高まれば、舞台上のみならず日常生活での観察、情緒的材料の収集等にとってはおおいに役立ちますが) 演技に於ける【注意の集中】に直接関係する性質については後日触れるとして、まず【注意の焦点】を拡大した【注意の圏】について解説したいと思います。 これも俳優修業ではスポットライトによる光の輪を用いて説明されており、俳優を中心としてその周りを光の輪で包み、輪の外側の対象物や観客の磁力から俳優を守って、彼の注意力が劇場中をうろつかないようにするエクササイズとして紹介されています。 そしてもしそれが成功して、俳優が観客の前にいても『自分の部屋に一人でいる時と同質の、劇場の条件性や特殊性から解放された、ある種のリラックスした感覚』が得られたならば、その時の自分の感じに特に注意を払うようにと教えています。 これはシステムの用語で【人前の孤独】とか【公開の孤独】と呼ばれるもので、(『孤独』と云う言葉が適切かどうかはともかくとして)『衆人の前でも緊張から解放された状態』という、演技者が獲得しなければならない一番最初のものだからです。 そして訓練を積むことによって、スポットライトの助けを借りずに、自分の『創造活動の諸要素』の力だけで、この【人前の孤独】を獲得できるようにならなければならないと教えています。 尚、注意の圏には大きさがあり、これもスポットライトの輪の大きさで解説されていますが、これについては次回に触れたいと思います。 |

04/03/30配信 032号日常生活では極めて普通の行為でさえ、我々が大勢の観客を前にしてフットライトの後ろに現れると、わざとらしくなるものだ。 本を読むとか携帯電話でメールを打つとかといった日常生活ではごく普通に行われている単純な行為も、演技として要求されると急に不自然になったり能動的でなくなったりするので、日常生活と同質の正しい行動をするために【注意の焦点】を持ち(=対象や目標に集中し)、また【注意の圏】を確立する事が必要だというのが、前々回から今回配信分までの要約です。 この要素については、実際の稽古やレッスンでないとなかなか体得しにくいものですが、日常生活でも起こりうる可能性のある例をあげて解説したいと思います。 喫茶店などで誰かと待ち合わせをしていて、相手が来るまで本を読んだり、別の誰かにメールを打っていたりした経験は多くの人にあると思います。 もし、メールを打っていて最も適した言葉を選んでいるとか、何かの予定を考えながらその文章を打っているとか、あるいは読んでいる本が大変面白くて夢中になったとか、逆に内容が難解でどうにかそれを理解しようとしているとかで、自分の意識が全て携帯や本に集中し、店内のBGMや他の客の事、時には自分がどこに居るかすらも忘れる(実際には気にならないと云った方が正確でしょうが)くらいそれらの行為に没頭した経験が有るならば、例え時間にしては短くとも、それこそが『注意の焦点を持っていた』と云うことになります。 この場合の焦点の対象は携帯電話や本(これも本質的には、それらの行為やその目的と云った方が正しいのですが)になるわけで、これらは小さな一つの点に例えられます。  図にすると右のようなイメージで、

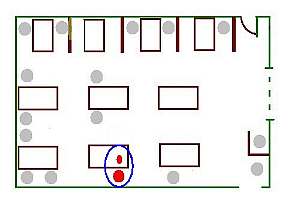

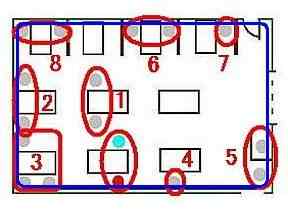

図にすると右のようなイメージで、赤い●が自分でグレーの●が他の客や店員、自分の前にある小さな赤い点が【注意の焦点】となる対象になります。 (現実には、対象に没頭していて肩を叩かれるまで周りに気がつかないなどという事はそう滅多に有ることではないので、青い線で示されたような最小の注意の圏が形成されていると考える方が正しいかと思います)  それでは、一例としてストーリーを作って進めてみましょう。

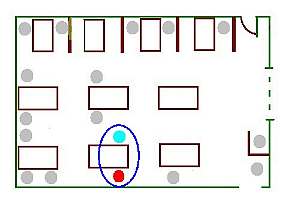

それでは、一例としてストーリーを作って進めてみましょう。待ち合わせの相手、Aさんがやってきて、二人は会話をはじめました。 この場合には比較的小さな範囲の注意の圏が形成されています。 右図のようなイメージになりますが、Aさんや会話の内容に対するあなたの興味や重大さが強ければ強いほど、この注意の圏の力も強いものになります。  さて、会話が進むうちにAさんの声がどんどん大きくなり、時には大声で笑ったりもしています。

元々声の大きい人でしたが、久しぶりの再会に少し興奮しているようです。

さて、会話が進むうちにAさんの声がどんどん大きくなり、時には大声で笑ったりもしています。

元々声の大きい人でしたが、久しぶりの再会に少し興奮しているようです。近くの席の他の客も、こちらをチラチラと見出しました。 Aさんはそれには全く気づいていないようですが、あなたは何となく居心地の悪い感じです。 あなたの注意(意識)が他のお客さんにも及ぶため、注意の圏は先ほどより少し拡大しています。  そんなAさんにそれとなく注意を促そうとしましたが、何か気に障る事を云ってしまったようで、Aさんは急に怒りだしてしまいました。

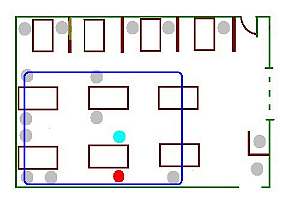

そんなAさんにそれとなく注意を促そうとしましたが、何か気に障る事を云ってしまったようで、Aさんは急に怒りだしてしまいました。口調も激しくなり、声もますます大きくなって、店中に聞こえるかと思う時もあります。 あなたの注意(意識)の対象は、Aさんはもちろん、店内の全ての客や従業員にまで拡がり、注意の圏はこの店内という世界いっぱいまで拡がっています。 上記の例は多少強引な展開かも知れませんが、【注意の圏】の幾つかの大きさを理解するにはわかりやすいかと思います。 もし実生活で上記のようなことが起こったならば、【注意の圏】も上記のように形成されていることでしょう。 逆の云い方をすれば、もし芝居で上記のようなシーンを要求されたならば、【注意の圏】も上記と同質のものが形成されていなければ、正しくない(=ノーマルな状態ではない)と云うことになるわけです。 |

04/04/13配信 033号【注意の圏】とは、【注意の焦点】となる対象群を持つ、意識と注意の可動的な範囲の事である。 前回に引き続き、【注意の圏】と【注意の焦点】に関する補足説明をもう少し続けたいと思います。 我々が何かの範囲に注意をはらう場合には、その全てを一時に把握することはほとんど不可能でしょう。 従って日常生活でも、その範囲の中で、その時々に於ける最も興味を惹かれるものや意図的に選択したものに焦点を合わせ、展開と共にそれらが変化していくのが普通です。 前回の設定で、【注意の圏】が最も大きくなったときの場合を例にとりましょう。 あなたは『Aさん』自体が【注意の焦点】であると共に、『店内の他の人』にも注意を払っています。 しかし店内の全てを一時に把握することは出来ないので、それは把握し易い幾つかのグループに分かれます。 図にすると下のようなイメージで、青い線が大きな【注意の圏】、赤い線がもう少し小さな【注意の圏】(とそこに含まれる対象)です。 【注意の焦点】になる対象の変化も想像してみましょう。  まず1番のテーブルに目がいきます。ここはAさんの真後ろなので会話の内容も良く聞こえ、あなたからは1番見やすい位置です。このテーブルの人はさっきまで振り返って見たりもしていましたが、今では諦めたのか、それとももう店を出ようというのか、こちらに注意を払っていないようです。

まず1番のテーブルに目がいきます。ここはAさんの真後ろなので会話の内容も良く聞こえ、あなたからは1番見やすい位置です。このテーブルの人はさっきまで振り返って見たりもしていましたが、今では諦めたのか、それとももう店を出ようというのか、こちらに注意を払っていないようです。続いてあなたの注意の対象は、2番テープルに移ります。ここはちょっとコワモテのお兄さん二人です。 これ以上こんな状態が続いたら、何か言われるかも知れません。あなたの注意の対象は一瞬Aさんに戻ります。Aさんの勢いは、先ほどよりは多少静かになったようです。言いたいことを言って、少し落ち着いたのかも知れません。しかしまだまだ大きな声で喋っています。 再び2番テープルに注意がいきますが、今すぐ何か言われる気配はなさそうです。 左の3番テーブルは家族連れでしょうか、あきれた顔でチラチラとAさんを見ています。 まあ、あきれられた方が、何か大騒ぎになるよりはまだましかも知れませんが… 続いて右隣、携帯でメールを打っているようです。あなたのテーブルの騒がしさには無関心を装っているようですが、さぞうるさいと思っていることでしょう。 その向こうには、レジの店員と支払いをしている客が見えます。 店員も困った顔で、ちらっとこちらを見ています。この客の支払いが終わったら、注意をしに来るかも知れません。いや、むしろその方がAさんは静かになるかもしれません。早く店員が来てくれと願うばかりです。 その時、Aさんの声がいちだんと大きくなり、人生を熱く語り始めました。 6番テーブルでは、若いカップルが面白そうにこちらを見て何か話しています。 2番テープルのお兄さんは、首をひねって苦笑い。 3番テーブルでは、子供が「人生って何?」などと母親に訊いています…… 実生活では【注意の圏】(意識の圏と云った方が良いかも知れませんが)はこんなふうに形成されるわけで、芝居においてもそれは同じです。 もしこの例のような設定で『店内の様子を気にかける』という芝居を要求されたならば、役の人物の 【注意の圏】は『店内全て』という大きな漠然としたものではなく、その大きな圏を構成する内容(もう少し小さく扱いやすい圏や【注意の焦点】となる対象群と、その各対象に対する行動の目標)を持っていなければならないと云う事になります。 |

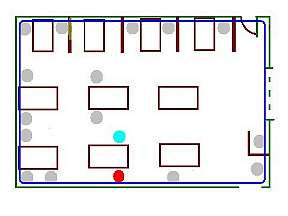

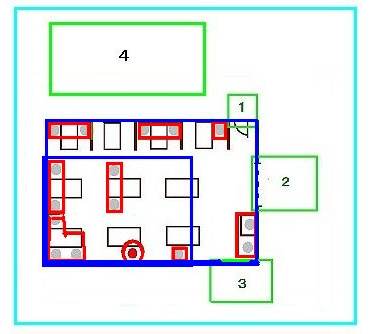

04/04/23配信 034号こういう仕事に直面すると、無力を嘆ずるものだ。 これは、俳優修業の中での一人の生徒の『いちどきに、役や、技術的方法や、観客や、台詞や、きっかけや、幾つかの注意の焦点や、そういったものの事を残らず考えているのは、困難どころか不可能に思われる』という訴えに対する教師の回答で、俳優の【注意の集中】という要素の状態を示したものです。 この中には【演技者としての注意の圏】に関することも含まれているのですが、今回はひとまず【役の人物としての注意の圏】についてだけ触れたいと思います。 下の図は前回までのものと同じですが、今回は設定を変更してみましょう。 赤い●が刑事か捜査官のあなたで、「X、Yと云う二つの犯罪組織の取り引きが、或るレストランで頻繁に行われている」という匿名電話を受けて内偵捜査をしているところです。 こういう捜査は普通2人組でやるのですが、今、相棒は店の裏にある駐車場で、駐車中の車のナンバーを照合しています。彼は駐車場の横にあるゴミ貯蔵庫のような小さな建物も調べてから、合流すると言っていました。もしかしたら、今この瞬間にも取り引きが行われているかも知れないので、あなたは先に潜入する事にしたのです。  さて、捜査を始めたあなたの注意は、各テーブルのそれぞれの人物に注がれることでしょう。それは、小さな注意の圏として赤い線で表されます。

さて、捜査を始めたあなたの注意は、各テーブルのそれぞれの人物に注がれることでしょう。それは、小さな注意の圏として赤い線で表されます。あなたの注意はこれらの注意の圏を次々に移動して、また何か変化のあったところ(笑い声が聞こえるとか、鞄から何かを取り出したとか)には即座に移動して、対象を観察することでしょう。 そして、あなたの座っている位置から会話の聞こえる範囲には、より多くの注意が集まりそうです。これは中位の圏として形成されます。 ところで、密告電話はただ犯罪組織の取り引きがあると伝えてきただけで、それが麻薬の密売なのか、武器の密輸なのか等の詳しいことは何も分かっていません。大体この店自体が、どちらかの組織のものかも知れません。図には描いてありませんが、あなたの注意は、店の作りだとか、壁の絵だとか、従業員の雰囲気だとかにも及ぶことでしょう。 そういう小さな圏が集まって、店内全体という大きな圏を形成します。 そしてさらに、もしこの店が組織のものだとしたならば、あなたの注意は店内で見えるものより更に外側にも向けられるでしょう。 緑の線に囲まれた1は、トイレのようです。まだそこは調べていませんが、相棒が来たらチェックしておくべきでしょう。 同じく2は、厨房になっていると思われる部分です。ここをチェックすることは出来ませんが、出入りする従業員を観察したり、その様子から中の広さや様子を想像することは出来るかも知れません。 3は店の出入り口です。 もしかしたら組織の人間はまだ来ていないのかも知れませんし、あるいはすでに取り引きは終わり、もう店を出る頃かも知れません。とにかく出入りする人間全てに対するチェックは必要でしょう。 そういえば、相棒はまだ姿を見せません。ちょっと遅すぎる気もします。外で何かあったのでしょうか? 彼は腕も立つし切れ者なので、そう簡単に正体がばれて捕まるとも思えませんが…。あなたの注意は外の相棒に対する心配や、駐車場や小さな建物の様子の記憶にも及びます。それらは緑の線4で示されています。 このように、物理的にはそこには存在しないけれども、役の人物の注意の焦点となる対象を含む注意の圏は、図では一番外側の水色の線で示されています。これが役の人物としての最大の注意の圏で、そこには怪しげな客とか店員という物質としての注意の対象だけではなく、相棒の能力分析だとか、たれ込み電話についてだとか、この店の立地条件だとか、時刻や天候とか、時代や社会情勢などといった、今の状況を判断するために必要な諸要素・このシーンを構成する虚構世界内部の諸条件も含まれています。 つまりこの『役の人物としての最大の注意の圏』は、前提条件(小さな意味での与えられた環境)と同じものになるわけです。 以下は過去配信号の補足になりますが、03/07/22配信010号の中にある『諸君の注意を全て【与えられた環境】に向けたまえ』というのもまさしくこの事で、『役の人物としての最大の注意の圏』の力は、そのまま【(小さな意味での)与えられた環境】の鮮やかさと持続力に影響を与えることになるのです。 尚、【演技者としての注意の圏】と『注意の圏の幾つもの層』に関しては、次回、簡単に触れたいと思います。 |

04/05/07配信 035号私が演技をしている間は、私は二重生活を営んでいるのだ。 今回の言葉は、実はシステムの内容的には、かなり先のものになります。 これは【役の創造のための仕事】や【創造した役の表現のための仕事】に関係付けられて引用されているサルヴィニの言葉ですが、【注意の圏】や【与えられた環境】の図解説明と共に紹介した方が分かりやすいかと思い、今回とり上げてみました。  右の図は今まで使っていたものを上下ひっくり返し、新しく『演技者として考慮しなければならないいくつかの要素』をつけ加えたものです。

右の図は今まで使っていたものを上下ひっくり返し、新しく『演技者として考慮しなければならないいくつかの要素』をつけ加えたものです。実際にはこんな道具立てはあり得ないでしょうが、上が舞台の平面図、下のグレーの部分が客席と思って下さい。 上の部分の赤線で示されたものが、大小幾つもの実際の注意の対象とその圏です。 また緑の線で示されたものは、戯曲という虚構世界の中の設定とか想像力で補われた部分で、これらは上の水色の線で示された『役の人物としての最大の注意の圏(小さな意味での与えられた環境)』内で幾つもの層を成していることは前回までに述べたとおりです。 さて、下の水色の線で囲まれた部分が『演技者として考慮しなければならないいくつかの要素』という事になります。 例えば観客。芝居の途中で大きな笑いが起これば、普段の稽古と同じように台詞を続けたら、その台詞は観客に届かないかも知れません。いつもより少し声を張るとか、あるいはある程度笑いが収まるまで正当化された芝居で間をつなぎ、次の台詞に入るタイミングを遅らせなければならないかも知れません。 また悲劇なら、もし観客にカタルシスが起こっている場合には、それを最大限有効に使えることが名優の条件となるでしょう。 こんなふうに、観客に対する間接的な相互交流、観客に対する注意というものも、実は重要なわけです。 (俳優修業の『注意の集中』の章では、『俳優の自分自身に対する仕事』の見地から、役の人物としての注意の圏を形成することが出来ぬままの、劇場中をうろつく注意を戒めていますが) 図の、客席の横にあるのはその他の考慮事項です。 例えば、ある身体的表現を一番効果的に表すにはどうすればよいかとか、この衣装は華奢に出来ているので乱暴な動きは出来ないとか、この小道具のナイフは本物なので注意して扱わねばとか、この劇場は声の通りが悪いのでSEやBGMが流れている時には少し張りぎみにしなきゃとか、立ち位置とか、きっかけとか、活舌・口跡とか、等々です。 映像ならば、キャメラのフレームの大きさとか、前後のカットとのつながりとか、キャメラがパンしてくるタイミングだとかと云うこともあります。 ともあれ、これらのものが『演技者として考慮しなければならない要素』で、それは『役の人物として考慮しなければならない要素』と共存し、ここでも注意の圏は多重の層を形成することになります。 そしてこれらは、『演技者・役の人物の両方の、最大の注意と意識の圏』として【大きな意味での与えられた環境】(図では、一番外側の青い線)を形成するわけです。 |

|

|

|