05/07/16配信 066号(私は諸君に、真実が創造過程において演ずる役割を大体説明した。今度は、その反対物について話すことにしよう。)# 括弧内はメルマガでは省略しています 『システムを巡る論争と俳優修業出版の背景について』にも書きましたが、K.Sは個々の要素の説明でかなり強調した言葉を使うことがあったので、前回配信の「俳優はいついかなる瞬間も、彼が感ずる情緒の真実や、行う行動に対する信頼でもって飽和していなければならないのである」と、今回配信の「演劇では、君はそれを信ずることができる程度に真実が必要なのである」を比べて、混乱してしまう人が多いようです。 これは、前回の言葉は【小さな意味での与えられた環境(役の人物としてのリアリティ)】からのものであり、今回の言葉は【大きな意味での与えられた環境(役を演ずる俳優としてのリアリティ)】からの教示と考えればわかりやすいかと思います。 このあたりのことはサルヴィニが「大俳優は感情でいっぱいであるべきだ」と云う一方で「私が演技をしている間は、私は二重生活を営んでいるのだ。(中略)芸術に必要なのはこの二重性、生活と演技との間の中庸の感覚である」と語っているのと通じるものでしょう。 「真実のための真実を〜」の部分は俳優修業では割にあっさりとしか触れられていませんが、K.Sはこの問題にもかなり注意していたようです。 ワフターンゴフが彼の弟子に、K.Sの常套句を使って教示したエピソードがあるので、最後にそれを引用しておきましょう。(決して女性蔑視ではありません。念のため) 俳優というものには、大体二つのタイプがあるのだ。(一部構成) |

05/07/29配信 067号嘘を恐れるな。 以前、リアリティという言葉はいくつかの違った意味合いで使われる事があると書きましたが、嘘という言葉も同じように、違ったニュアンスで使われる事があります。 一つは、芝居として正当化されていない演技なり役作りなりに対して使われるもので、「嘘の芝居をするな」というような使われ方をします。 例えば、荷物がいっぱい詰まった重いはずの「小道具の空のスーツケース」をいとも簡単に持ち運んだり、大きな悲しみにうちひしがれている人が、相手役の力づけてあげようという軽いジョークの台詞に(ジョークというだけで)天真爛漫に笑ったりすれば、これは(よほど特別な状況や役作りでない限り)嘘と云うことになるでしょう。 もう一つは、俳優の中にある感情とか心理とかといった内的なものを、外的に表現する手段に関して使われるもので、「嘘でも〜してください」といった使い方をします。 例えば、気持ちとしてはその場で台詞を言いたいだろうけど、その場では目立たないからとか照明の当たり具合が悪いからという理由で「嘘でも一歩出て喋ってください」という場合です。 あるいは、やはり表現としてより良いものを作るために「盗んで(半歩内側に)入っておいてください」等という場合があります。 大勢の人が同時に何かを喋る場合、本当に同時に喋ると何を言っているのかわからなくなるので「嘘でもタイミングをずらす」という事もあるでしょう。 前者がやってはいけない嘘、後者が方便としての嘘という事になり、後者の場合には「別の表現形式を正当化させてください」と同義語となります。 実地ではこれらの線引きをどこにするのかはその都度違うので、前者の場合のよほどひどい場合を除いては一般的にどこそこまで…というのは難しいでしょう。 あえて定義すると「作品と上演のスタイルの許容範囲内で、俳優自身が必要とする程度」ということでしょうか。 まぁこの話は次回に回すとして、今回の言葉は俳優修業の前回の言葉の続きを簡潔に言い表したワフターンゴフの教えです。 実際にはそれ以上の、次回の内容とも関係する名言なのですが、それはひとまずおいておき、前回の言葉に続く俳優修業の教えを引用してみましょう。 君は、それ(真実の感覚と、真実でないものの感覚)に対する君の近づき方が合理的であるならば、虚偽から益を得ることもできる。それは程度を決めてくれるし、してはならないことを教えてくれる。一つだけ補足しておきますと、この引用文だけでは「やり過ぎ(=感情や心理などの内面的なものを伴わないのに、大きな外面的効果だけを狙った表現方法)」に対する戒めだけに感じられるかもしれませんが、前回の教えのように、自然に(リアルに)振る舞おうとしすぎる「やらなすぎ」に対しても警告していることに注意してください。 「やりすぎ」も「やらなすぎ」もベクトルの方向が違うだけで、本来の役の人物の行動とは無関係な力が働きすぎている、ということになるのです。 |

05/08/25配信 068号舞台の(=与えられた環境の)虚構が多ければ多いほど、俳優の創造的な可能性は一層豊かに、幅広くなってゆく。 俳優が本番の舞台で大勢の観客を前にするとやり過ぎや嘘の演技をしやすい傾向にあるが、真実の感覚と虚偽の感覚(=真実でないものの感覚)を本能的に感じられるようになるまで訓練されていれば、やり過ぎや嘘の演技に陥る可能性を減らしてくれるし、また万一そうなったとしてもすぐに修正することが出来る。 例えれば、真実の感覚(及び虚偽の感覚)とは地面に線を引いて「この線から出ちゃダメですよ」というのをはっきりさせるようなもので、「それは程度を決めてくれるし、してはならないことを教えてくれる」。 だから真実の感覚(=俳優の内的リアリティ)を追い求めるあまり、虚偽の感覚をすべて自分の中から追い出そうとすべきではない、というのが前々回からの真実の感覚と虚偽の感覚の教えの一面です。 (線を引くといってもそれで明確に分けるべきものでもないですし、その線を引く場所をどのように判断するかという問題もありますが、それはまた後日) そして、前回少し触れた「嘘を恐れては真実を得ず」の、もう一つの面の教えを明瞭簡潔に示しているのが今回の言葉です。 これは前々回の言葉の後半部分とも重なる部分があるのですが、少し教示内容の前提が違うので整理してみましょう。 前々回の後半部分では、わりと自然主義的表現を要求される作品の見地から、俳優の真実に対する好み(=真実の感覚に対する好み)が、俳優自身に真実のための真実を弄ぶようにさせるという弊害について注意を促しています。 それに対して今回の言葉は、俳優が持っている真実の感覚がどのように作品に投影されるかという問題の中で、表現としての可能性とそこで果たす真実の感覚と虚偽の感覚についてのものとなります。 つまり、前々回のものが「或る『わりと自然主義的作品』という固定された環境の中での、真実の感覚(及び虚偽の感覚)のありよう」なのに対して、今回のものは「ある特定の真実の感覚(及び虚偽の感覚。またこれらがかなり理想のものだとして)が最終的な表現として形をなす時の、様々な形式の中のありよう」ということです。 今回の言葉は「内容においてより深く、形式においてより鋭く」と、戯曲の内容と表現形式の最高の結合を終生探求し続けたワフターンゴフらしい名言だと思います。 K.Sも俳優修業 |

05/09/09配信 069号ドラマや悲劇に接近するのも、喜劇やボードビルに近づく場合も、ただ諸君が描いている人間の行動を取り巻く【与えられた環境】が違うだけである。# 括弧内はメルマガでは省略しています 前回、勘違いして、今回紹介した言葉を「俳優修業のかなり先の方で〜」と書きましたが、俳優修業ではこの【信頼と真実の感覚】の章で触れられていました(^^;; メルマガでは省略した括弧内の部分にもあるように、この言葉は悲劇的なシーン(演技)を要求された時のデリケートかつ力強い【信頼の感覚】に関するものなのですが、【与えられた環境】を【大きな意味での与えられた環境】と捉えれば、その本質的な真理は前回の言葉と通じるものとなります。 (この「悲劇を演じる場合の難しさ」についてはスペースの都合でここでは省きます) 極端な例ですが、一例を挙げましょう。 「何かを見て非常に驚く」という芝居があったとしましょう。 コメディタッチの芝居では(というよりドタバタOKのファルスのような作品では)、「どっひゃ〜〜!!」と奇声を発して、欽ちゃんジャンプをしても許される場合があります。 もちろんその作品の中での許容範囲ならばという条件付きです。 一方、シリアスタッチの芝居(この場合はストーリーとしての悲劇よりもシリアスな演技という方がわかりやすいでしょう)の場合には、その作品にあった、それ相応の演技が求められる事でしょう。 問題は、双方の演技で俳優自身の【信頼と真実の感覚】がどう違うかという事です。 結論から言ってしまうと、前者では真実の感覚よりも真実でないものの感覚の方が高いパーセンテージでしょうし、後者の場合は逆のパーセンテージになるのが普通でしょう。 しかし【大きな意味での与えられた環境】(=役を演ずる俳優としての見地)の中での、『自分自身の行動に対する【信頼と真実の感覚】』は、ほとんど同じです。 ほとんどというのは、役作りの段階での、役の人物の性格とか外的表現方法といったものの違いがあるからなのですが、つまりは与えられた環境(この例で云えば、作品の中での許容範囲という方がわかりやすいかもしれません)が違うだけで、俳優がなすべき事(形象の創造における内的及び外的過程、つまり役や行動の正当化と、その本質(若しくは【種子】)を現すもっとも適した手段の発見の過程。そしてそれを実際に形象化して表現する過程)は同じという事になるのです。  少し難しい話になってしまいましたが、前回の言葉の補足も含めて、分かりやすくするために参考図を書きましょう。

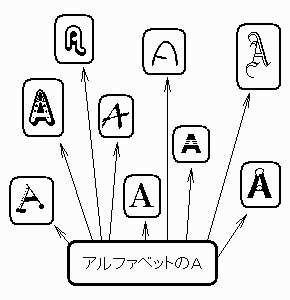

少し難しい話になってしまいましたが、前回の言葉の補足も含めて、分かりやすくするために参考図を書きましょう。右の図は「アルファベットのA」という「内容」を、幾つかの「形式」で示したものです。 ここでは、『「内容」を「形式」で示す』という条件だけなので(これを演技に例えて前回の言葉に当てはめると『与えられた環境の虚構が多い』)、自由にいろいろな形式で示すことが出来ます。 (矢印は上記の、その結果にたどり着くまでの「俳優がなすべき事」を示しています) ところがここに、より限定されるような条件が加わると(例えば表される文字は直線のみを使えとか、影をつけるなとか。これを前回の言葉に対比させると「この虚構が少なければ少ないほど益々自然主義的な真実になってしまい」。)、とたんに条件をクリア出来る「形式」が減ってしまう(=『俳優の創造的可能性の限界は狭められる』)と云う訳です。 また、前々回の「嘘を恐れては真実を得ず」に、嘘(虚構)を恐れたり嫌ったりして自ら条件を限定してしまうと選択できる「形式」も狭まり、場合によっては『もっとも適した「形式」を得ることが出来なくなってしまう(=真実を得ず)』という意味があることも理解しやすいかと思います。 最後に、前回の言葉の中にある「与えられた環境の虚構」とか「俳優の創造的な可能性」というのは最終的な表現形式の事だけではなく、そこに行き着くまでの戯曲の解釈や役作り等の内的な過程をも指している事に注意してください。 |

05/09/22配信 070号自省の過程がどんなに重要なものか、君が分かってくれたらねぇ!# 括弧内はメルマガでは省略しています ここ何回かは方便としての嘘(真実でないものの感覚の有効的な利用法)や、表現形式の選択の中での嘘(与えられた環境の虚構の度合い)について触れてきましたが、今回はまた元に戻って、俳優がしてはならない嘘(正当化されていないもの、漠然としすぎていて精密さの足りないもの等)についての教えです。 この場合の【自省の過程】とは、【真実でないものの感覚】によってひかれた、【(その時々の)越えてはならない線】を越えないようにする能力のことで、K.Sはこれを他の幾つかのシステムの要素や技術と共に、「これは俳優の第二の天性とならなければならない」と常々語っています。 また『芸術における我が生涯』のなかに【節度感】という言葉が出てきますが、これも様々な意味での「やりすぎ」に対する【自省の過程】といっていいでしょう。 「嘘を一つ取り除いても別の嘘がすぐにそれに取って代わる」というのは実によくあることで、例えばある芝居にダメを出して、「そのAという芝居は嘘だからBという芝居にしろ。あるいはCという芝居にしろ」といっても、俳優の中にBなりCなりを生み出す【信頼と真実の感覚】や、BなりCなりの【種子】がなければ、結局はAという嘘の代わりにBやCという嘘が生まれるということになるのです。 そうならないためには、「真実の一粒が終いには嘘に取って代わるように」することが大事で、03/04/28配信 002号でも記したように、 「真実の存在するところには月並みな常套を、嘘っぱちの見せかけを入れる余地はない。と教示されています。 |

|

|

|