10/10/15配信 151号戯曲では、個々の小さな目標への流れ全体が、俳優の想像上の思想や、感情や、行動の全てが、プロットの【超目標】を遂行すべく一点に集中すべきである。# ( )括弧内はメルマガでは省略しています [*1] 「蛇足か間違い」云々も分かりづらいニュアンスですが、「『傾向』は超目標に吸収されるべき」という教示がのちに出てきますので、ここでは「枷(反作用)」や「演技(または上演)スタイルの変化・複合(例えば戯曲『見せられない手帖(飯沢匡)』の場面転換時における登場人物の語り手化のような)と考えておけばよいと思います。 [*2] 上っ面をなぞるだけだったり、芸術の利用に陥るなど、『だいたい正しい方向』さえも示さない事が多々ある。 |

10/11/10配信 152号悪い戯曲では、俳優が自分で超目標を強めて、それをより深く、より鋭くする必要がある。それをするには、彼が超目標に与える名前が極度に重要になるだろう。 [*] 戯曲が偉大であればあるほど、その超目標の引く力は大きい。しかしそうでない戯曲ではその力はずっと弱くなるし、という解説に続くもの。 目標に対する名前の付け方については俳優修業の「単位と目標」の章を参照のこと。 |

10/12/07配信 153号主要テーマ(=超目標)は、芝居の間中、俳優の心にしっかりと定着されていなければならない。 |

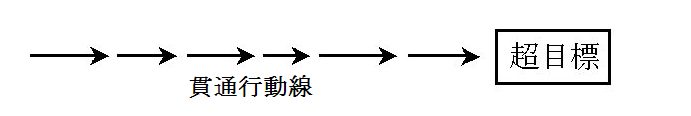

11/01/17配信 154号俳優を、戯曲の始めから終わりまで導いてゆく内的な行動の線を、我々はコンティニュティとか【貫通行動線】と呼ぶ。 [*] 俳優修業ではこの教示の後に、ステラ・アドラーに貫通行動線について指導したエピソードが続く。 |

11/02/03配信 155号もしもあなたが【貫通行動線】無しに演ずるようだと、あなたはただシステムの部分的な、バラバラの練習をやっているだけという事になります。 [*] 前述の、ステラ・アドラーへの助言より。 [*1] 教室での個々の練習や勉強=大小様々な単位についての練習。またシステムの様々な要素や精神技術についての勉強と言う意。 前者は全体に関連づけられていない断片的な演技に、後者はシステムの全体像を理解した上での各要素や精神技術の特訓でないと「システムのためのシステム」になりやすい。 [*2] 基本的な方向線を確立する=超目標に向かう流れ、つまり【貫通行動線】の形成のこと。 |

11/02/21配信 156号この事は諸君に【貫通行動線】と【超目標】との奇跡的な、(俳優の演技に対して)生命を与える性質を教えるものである。 [*] 前回のアドバイスの後、貫通行動線を確立したアドラーが大きな成功を勝ち得た経過を受けての纏め。 小さな線は戯曲中の様々な大きさの【目標】を表しているので、長さ(本来は太さ・色合い・線種等も)が違う。 04/11/11配信 050号〜 の【単位と目標】の章での、各種イメージ図を参照のこと。 また、小さな線を【単位】【(内的及び外的な)行動】と考えても良い。(本来はそういうもので織り込まれた【ポド・テキストのとぎれぬ線】と言うニュアンスなので。) |

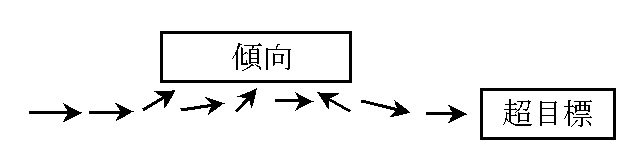

12/01/19配信 157号しかし、究極目的(=超目標)を確立していない俳優の場合をとってみよう。# 括弧内はメルマガでは省略しています [*] 芝居の流れ(ストーリーや芝居自体の時間的展開)があるので、この場合でも大まかな流れは存在する。(上記図の例だと左から右へという大まかな流れ。但し多くの場合、一つの矢印の終点と次の矢印の始点は(後に出てくる「必要な中断のある連続性」という意味で)繋がっていない) しかし「小さな目標がみんな違った方向を向いていれば」という状態があまりにも酷い場合には、その流れすら壊してしまう混沌的状況が生まれることもある。 |

12/02/07配信 158号

もう一つ、別の場合を見せる事にしよう。# 括弧内はメルマガでは省略しています [*1] 様式や形式、上演の目的、その他制作上の都合等、作品に影響を与える様々な要素や力。 [*2] 貫通行動線を構成する、目標や行動を示す小さな線・小さな単位 |

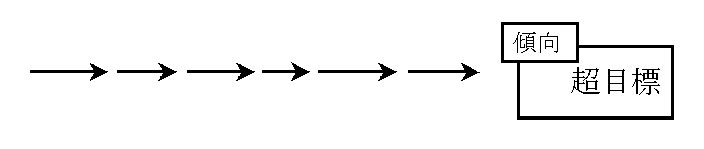

12/02/24配信 159号こういった、歪んで、途切れ途切れの脊髄をもった戯曲は、生きる事が出来ないのである。 [*] 前号分に続く、貫通行動線・超目標と、傾向に関する解説。 中略部分にかなり重要な事が書かれているが、スペースの関係からそれは次号で。 |

12/04/13配信 160号(君は、そして君みたいに考える多くの人はよく、永遠的、現代的、一時的という、三つの言葉の意味を混同し、誤解するものだ。 [*] 今回配信分は前回の中略部分で、 「しかし、全ての演出家や俳優から、全ての創意的で個性的な創造能力はおろか、古い傑作を現代精神に近づける事でもって、それを新しくする可能性までを全て奪おうとなさるのでは無いでしょうね?」という、一人の生徒の抗議に対する回答です。 この「全ての創意的で個性的な創造能力」や「それを形にする全ての可能性」が、前回・前々回の二つの図の【傾向】と考えれば分かり易いと思います。 また、「一時性」は「ブーム」と読めば、これも分かり易いでしょう。 ブームにあやかろうと、本文にある「一時的な強調」を傾向として無理矢理注入すると前々回の図のようになってしまうわけで、それを前回の図のようにするためには、その傾向の持つ本質まで掘り進んでそれを吸収し、超目標に融合させる準備的な作業が必要な訳です。 |

12/05/21配信 161号(以上の事[*1]から引き出される結論はこうである。) [*1] ここ何回かの、図解説明のレッスンの纏めとして。 [*2]能動性に対する刺激として、 直接的な対立行動は勿論のこと、枷とか障害と呼ばれる作劇上の反作用もしっかりと考慮するべきである。 |

12/06/21配信 162号我々がこの最初のコース[*1]で企ててきた事は全て、諸君を、我々の創造過程での最も重要な三つの眼目をコントロール出来るようにする、という事に向けられてきたのだ。 [1*] これは俳優修業第一部の終わりの方の章で書かれているもので、システムにおける俳優教育の過程としては『自分自身のための仕事』の中の、主に『内的要素』に関する訓練のコースを指す。 [2*] 括弧内の補足については08/04/08配信 123号を参照に |

12/08/09配信 163号それなら、私のところへ来るのはよしたまえ。 [*] インスピレーション(=霊感と呼ばれる、当時の俳優の頼みの綱)を受けたいと希望する生徒に対する教師の答えで、前回配信分とともにこれがスタニスラフスキーの所謂『システム(=「創造的自然」の法則)』と呼ばれるものを、端的に説明した言葉。 |

12/09/11配信 164号我々の意識的な知性は、我々を取り巻く外界の現象を整理し、これにいくらかの秩序を与える。 [*] システムの三大原理の一つ【意識的技術を媒介とする無意識的創造】をもう少し丁寧に言うと、このようになる。 『詩と文法の関係』は実に分かり易いたとえである。 |

12/11/07配信 165号我々は、潜在意識閾を超える前と後とでは、違った風に見たり、聞いたり、理解したり、考えたりする。 [*1] 創造的想像力の章で『地面につながれたままの想像力と大空を舞う想像力』という例えが出てくるが、潜在意識閾を超える前と後との違いについてもこの関係が近い。 [*2]俳優修業では、浜辺に立ったときに足に触れる波の大小の例えで解説している。 [*3]サルヴィニの言う『俳優の二重性』を参照。 |

12/12/21配信 166号諸君がもう知っているように、我々は情緒的記憶を糧として生きるのである。 [*] 今回配信分は、前回配信分の続きになる [*1]ところがこの「自我の完全な忘却」「不動の信頼」というのが役者にとっては実に魅力的な状態で、ここに罠がある。 これを欲するあまり、システムが『技術のための技術』に成り果てる場合が多いのである。 [*2]俳優修業に書かれている、眼に包帯をされて外科手術を受ける即興をした時の話。 [*3]その瞬間に役の人物が感じるであろう情緒、心理状態、思考(宗教・教育・人生観・社会的背景等々に影響された)、それらから生まれる欲望や感情など、言葉でいちいち説明すると約款の但し書きのようになってしまう全てをひっくるめて、ここでは『感じ』と記してある。 [*4]別の章では『(外的にも内的にも)役の化身となり』という言い方もされている。 K.S自身の例としてDr.ストックマン役で起こったことが「芸術におけるわが生涯」に詳しく載っている。 |

13/02/09配信 167号実生活と役とのそういった類似性の他にも、我々を『潜在意識の領域』へ導いてくれるものがある。 [*1] 俳優修業では、ハンカチを落とすとか椅子が倒れるとかという、芝居の中でのハプニングを例に説明している。また、コスチャが「血だ、イアーゴウ、血だ」を叫んだ瞬間とか、ブランドのエチュードで木の棒の赤ん坊に反応したソーニャの例などが、『俳優の特別な環境』が戯曲に必要な潜在意識に働きかけた例として書かれている。 [*2] これは「そういうハプニングが起こった時、役の人物としてごく当たり前にそれに対処できるように、普段から形象を作り上げておくべきである」という意味で有り、「ハプニングに対処する特別な技術を学ぶべきである」と言う意味では無い。 |

13/03/19配信 168号[*1]今まで我々は、潜在意識への通路として役立つことの出来る、偶然の出来事を取り扱ってきた。しかし偶然を土台にしたのでは、規則を一つも立てることは出来ない。成功が確かでないなら、俳優はどうしたら良いだろう? [*1] 前回配信分にある、椅子を倒す等のハプニングと俳優の特別な環境から来る偶然の一致のこと。システムでは特に後者やそれに類するものを唯一の頼みとする俳優を『霊感(インスピレーション)頼みの俳優』と呼び、その霊感が来なかった時はどうするのかと戒めている。 [*2] 後半二行は前半部分を受けての答えで有り、また『システムとはなんぞや?』と言う問いに対する明瞭簡潔な答え(内的要素についてのみではあるが)でもある。 そしてこの部分は、システムの三大原理の一つ『意識的技術を媒介とする無意識的創造』そのままである。 |

13/04/22配信 169号もっとくつろぎたまえ。君たちは家にいる時よりも、もっと楽に感じなければならない。 [*1] 【公開の孤独】とも言われる、システムの用語。 「諸君が自分の部屋で一人きりでいるような演技をしていても、実際には諸君は大勢の観客に見つめられている。つまり、公開の場で孤独な状態を演じなければならないのだ」というように、俳優の創造活動時における特殊性の一つを表したもので、【注意の圏】によって守られた「衆人環視の中でも、精神的に完全に解放された状態で演じる必要性、若しくはその状態」を表す。 このような、『現実のような非現実(他にも「真実の感覚と虚偽の感覚」のような、演技というものの持つ様々な特殊性)』についてKSはよく「我々が扱っているのは現実ではなく芸術だ」という言い方をしている。 つまり、写実的リアリズムやナチュラリズムではない。内的なリアリズム、魂のリアリズム、ワフターンゴフ的に言えば空想的リアリズム」という「本質的な正当性」がシステムで言う【リアル(真実)】と言うことなのである。 [*2] 今回は二回この「ノーマル」と言う言葉が出てくるが、この「ノーマル」の感覚が大事。 システムで「自然に演じる」というのは、役にとっても俳優にとっても「ノーマルに演じる」と言うことで有り、それは「アブノーマルではない」と言うことである。(アブノーマルというのは、役か俳優か或いはその両方に無理があるということであり、つまり役の準備が出来ていないと言うことである) リアルにとかナチュラルにとか、あるいはシリアスにとかコミカルに演じるとかと言うのは、あくまで上演スタイルのタッチにしか過ぎない。 コメディタッチの芝居でコミカルな役を演じる時、俳優がごくノーマルに演じてそれが観客にコミカルに見えた時、初めて「きっちりと役の準備をし、役の化身となり、役を生きた」と言えるのである。 [*3] 緊張→緩和→正当化(演出家が俳優に正当化の動機を見つけさせる時にはこの方法を取ることがある) 緊張→正当化→緩和(俳優が、二度目以降にすでに見つけてある動機を用いて緩和する場合はこの順序) |

13/05/13配信 170号我々は、想像力と仮定だとか、欲望と目標だとか(もしもこれが十分に限定されているのならば)、情緒だとか(もしも自然に喚起されるのならば)、【創造的状態の要素】の、どれを出発点として使っても良いのだ。 [*] システムの要素は多岐にわたり、それぞれが難解なので、それぞれ個別の要素として解説されたり実習訓練が紹介されたりしているが、実際には各要素は密接に結びついて影響し合っている。 ここでは「創造上の鎖」と言う例えを用いて技術的側面で解説されているが、システムというものの概念について述べた「それ(=スタニスラフスキー・システムと呼ばれる物、或いはその各要素と技術的手段)は多くの部分として習得され、次いで綜合されて一つの全体とならねばならぬ、ひとつの纏まったシステムなのである」に通じるものである。 |

|

|

|